土星の巨大嵐「大白斑」の謎を解明、米大学研究

このニュースをシェア

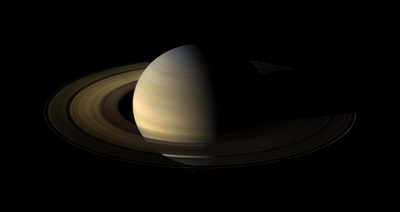

【4月14日 AFP】輪を持つガス状巨大惑星「土星」で20~30年に1度の周期で発生し、数か月間にわたって猛威を振るい続ける巨大な超大型嵐「大白斑」──この現象をめぐる謎を解明したとの研究論文が、13日の英科学誌「ネイチャー・ジオサイエンス(Nature Geoscience)」に発表された。大白斑は、地球の直径よりも大きいとされる。

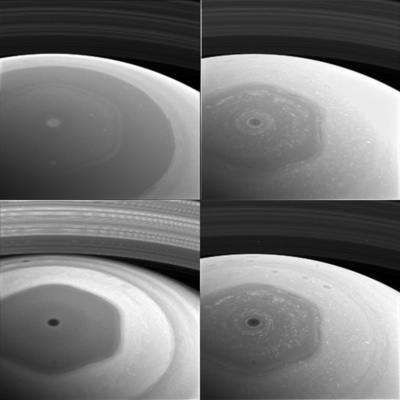

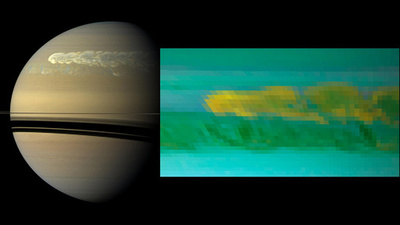

巨大嵐が伸ばす尾は、消失するまでに数十万キロに達する場合があり、中には土星を1周するほどの長さに及ぶものもある。

内部で起きる稲光で白っぽく見えることから大白斑と名付けられたこの嵐は非常に巨大で、地球からも望遠鏡で観測できる。

途方もない規模の巨大さによって天文学者らの注目を集めてきた大白斑は、過去150年間で6回観測されている。しかし、なぜこのように発生頻度が低いのかはこれまで謎だった。

この謎について、米カリフォルニア工科大学(California Institute of Technology)のチェン・リ(Cheng Li)氏とアンドリュー・インガーソル(Andrew Ingersoll)氏の研究チームは、土星の大気中に含まれる水蒸気で、この驚くべき作用は説明できると発表した。

研究チームの論文によると、土星の大気は地球と同様に、性質の異なる層で構成されており、通常、雲が形成される「外層」の密度は土星の中心へと至る「雲下層」よりも低い。水面に浮く油のように、低密度の外層が、水素やヘリウム、水などの分子が主成分の高密度の混合大気の上にのっている状態だ。

土星の外層は、暴風雨を発生させるために必要なプロセスとなる「下部のより暖かい空気の上昇」「冷却」「凝縮」を妨げる。そのため、安定した大気の状態が長期にわたり継続・維持される。

しかし非常に長い「嵐の前の静けさ」の間、外層大気は宇宙空間に熱を放射して徐々に気温が下がり、ついには下部の雲下層より密度が高い状態になる。これにより2層間の均衡は崩れ、下部に閉じ込められていた暖かい空気が外層へとあふれ出す。

かき混ぜられた混合大気には、他の分子より重い水分子が含まれる。これが巨大嵐で雨として落ちることで、元の平衡状態が回復し、また静けさが戻る仕組みだという。

リ氏は「惑星がどのくらいのペースで宇宙空間に熱を放射して冷却できるかによって時間スケールは決まる。土星は巨大な大気圏を持つので、冷却には数十年を要する」と電子メールで語った。

研究チームは、地球の天気予報に用いられるものに似たシミュレーション・ソフトウェアを開発して自説を検証、土星周回探査機「カッシーニ(Cassini)」の観測データとシミュレーション結果との比較を行った。(c)AFP