アインシュタインの相対性理論、精密な実験で立証される

このニュースをシェア

【11月13日 AFP】「2時間たったと思って時計を見たら、まだ17分しかたっていなかった」とのオペラの批評が物語るように、時間は相対的なものだ。楽しい時間は飛ぶように過ぎるが、嫌な時間は永遠に続くかのように感じられる。

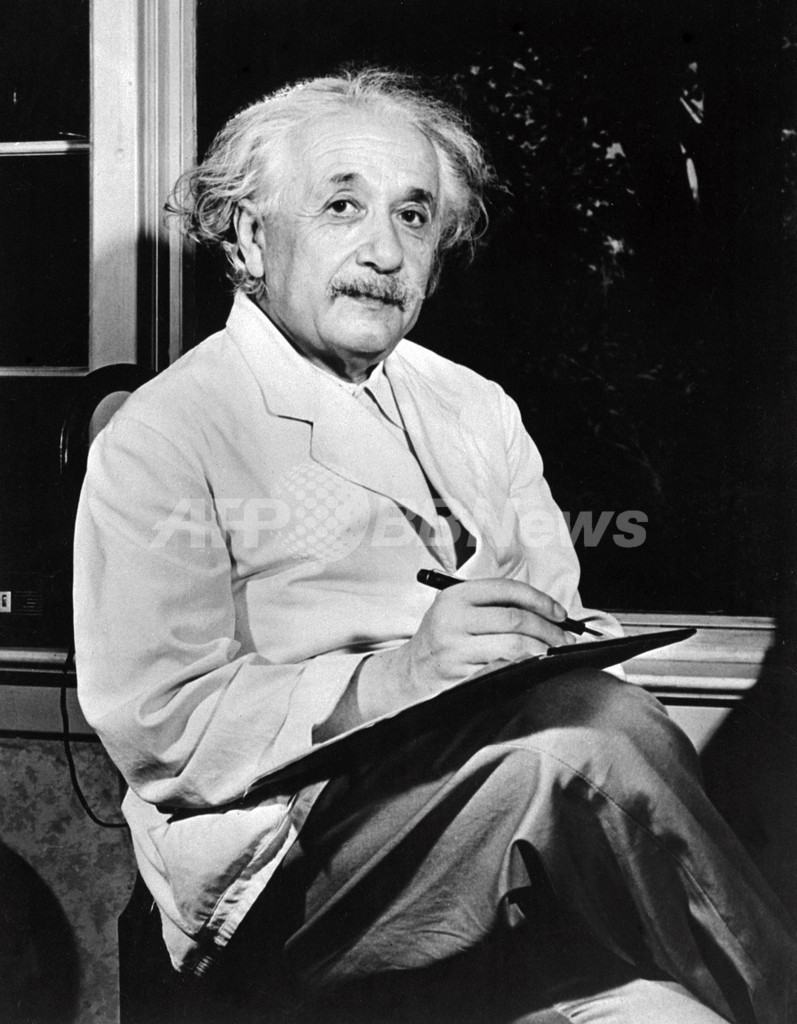

アルバート・アインシュタイン(Albert Einstein)は1905年、物体の相対的速度によって、時間は進んだり遅れたりするという有名な相対性理論に関する論文を発表した。

アインシュタインの仮説によれば、運動している時計は、静止している時計よりもゆっくり時を刻むことになる。この現象を彼は「時間の遅れ」と呼んだ。

この「時間の遅れ」に関するこれまでで最も正確な実験を行い、アインシュタインの理論を証明したとする研究が11日、英科学誌「ネーチャー・フィジックス(Nature Physics)」(電子版)に発表された。

実験は、ドイツのハイデルベルク(Heidelberg)にあるマックス・プランク核物理学研究所(Max Planck Institute for Nuclear Physics)で、同研究所、マックス・プランク量子光学研究所、ならびにマインツ大学(Mainz University)などの研究者が参加して行われた。

研究チームは、粒子加速器のドーナツ状のリング内で2つの原子ビームを回転させる方法で、運動している時計を再現した。高精度レーザー分光法を用いて原子ビームの時間測定を行ったところ、ビームの時間が装置外の時間よりも遅いという結果が得られた。

研究の主著者であるカナダのウィニペグ(Winnipeg)にあるマニトバ大学(University of Manitoba)のGerald Gwinner氏は、今回の実験により、米軍による衛星利用測位システム(GPS)の技術理論が確認されたと指摘する。

GPS衛星は、原子時計を搭載して同期信号を発している。この信号を三角法で演算し、対象の位置を特定する仕組みだ。

「GPSは衛星で地上の対象物の位置を測定するが、その際に衛星自体が高速で地球の軌道上を移動していることを考慮しなければならない。われわれの実験により、GPSがアインシュタインの『時間の遅れ』理論を活用して衛星の動きを補正し、対象物の位置を測定していることがわかった」と語った。(c)AFP

アルバート・アインシュタイン(Albert Einstein)は1905年、物体の相対的速度によって、時間は進んだり遅れたりするという有名な相対性理論に関する論文を発表した。

アインシュタインの仮説によれば、運動している時計は、静止している時計よりもゆっくり時を刻むことになる。この現象を彼は「時間の遅れ」と呼んだ。

この「時間の遅れ」に関するこれまでで最も正確な実験を行い、アインシュタインの理論を証明したとする研究が11日、英科学誌「ネーチャー・フィジックス(Nature Physics)」(電子版)に発表された。

実験は、ドイツのハイデルベルク(Heidelberg)にあるマックス・プランク核物理学研究所(Max Planck Institute for Nuclear Physics)で、同研究所、マックス・プランク量子光学研究所、ならびにマインツ大学(Mainz University)などの研究者が参加して行われた。

研究チームは、粒子加速器のドーナツ状のリング内で2つの原子ビームを回転させる方法で、運動している時計を再現した。高精度レーザー分光法を用いて原子ビームの時間測定を行ったところ、ビームの時間が装置外の時間よりも遅いという結果が得られた。

研究の主著者であるカナダのウィニペグ(Winnipeg)にあるマニトバ大学(University of Manitoba)のGerald Gwinner氏は、今回の実験により、米軍による衛星利用測位システム(GPS)の技術理論が確認されたと指摘する。

GPS衛星は、原子時計を搭載して同期信号を発している。この信号を三角法で演算し、対象の位置を特定する仕組みだ。

「GPSは衛星で地上の対象物の位置を測定するが、その際に衛星自体が高速で地球の軌道上を移動していることを考慮しなければならない。われわれの実験により、GPSがアインシュタインの『時間の遅れ』理論を活用して衛星の動きを補正し、対象物の位置を測定していることがわかった」と語った。(c)AFP