映画『アルゴ』、フィクションと史実の違いめぐり議論招く

このニュースをシェア

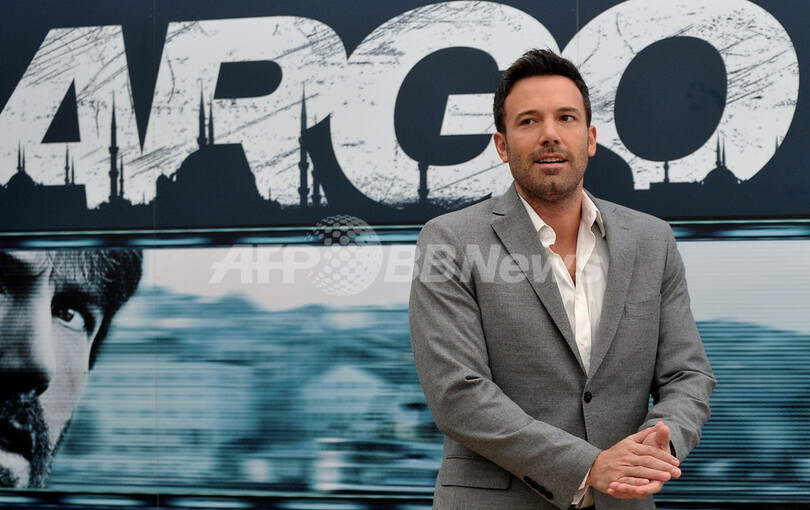

【1月21日 AFP】1979年の在イラン米国大使館人質事件を題材にしたベン・アフレック(Ben Affleck)監督の映画『アルゴ(Argo)』 が事実を「わい曲」しているとして、イラン当局はこれに対抗する映画を独自に製作すると発表した。これを契機に、ハリウッド映画と史実の正確さをめぐる議論が活発化している。

『アルゴ』 はカナダ大使宅に身を潜め身動きが取れなくなっていた米大使館員6人を、米中央情報局(CIA)の大胆な作戦で救出するという物語。米ゴールデン・グローブ(Golden Globes)賞で監督賞とドラマ部門の作品賞をさらい、来月の米アカデミー賞(Academy Awards)でも7部門にノミネートされている。

■「映画」にするための脚色

ただ、作品に事実を改変した箇所があるのは明らかだ。一例を挙げると、クライマックスでイランの防衛隊員の車が、脱出する大使館員らを乗せた航空機を滑走路を並走して追跡し、離陸を妨害しようとするが、実際にはそうした出来事はなかった。また、米大使館員らに避難先を提供し、イランからの無事脱出を支援したカナダの役割は相当軽視され、作戦の大半がアフレック演じるCIA局員トニーの手柄とされている。

救出された大使館員の1人であるマーク・リジェック(Mark Lijek)氏は、アフレックが事実を伝えようとして観客を引き込むストーリーを作り上げたことは正当だと述べる一方、若干の懸念があることを認めている。リジェック氏はAFPに対し、「サスペンス映画に求められる雰囲気を作るため、事実を脚色する必要があったと理解している。映画はトニーを描いているが、彼は(作戦)全体の一部。脚色抜きでこの作品を製作するのは不可能だっただろう」と語った。

映画では、米大使館員らがイランの首都テヘラン(Tehran)の市場で怒りを露にする群衆に取り囲まれて逃げ出すシーンや、緊張感あふれる空港のシーン、先に挙げた滑走路での追跡シーンなど、史実にはない出来事が描かれている。また、米大使館員らはカナダのケン・テイラー(Ken Taylor)大使(当時)宅に避難した設定になっているが、実際にはテイラー大使宅に潜伏したグループと、別のカナダ大使館員の家に身を寄せたグループの二手に分かれていた。

現在77歳のテイラー元大使は大げさに反応せず、映画が史実に正確かどうかに関して自身の見解を表明。カナダ紙トロント・スター(Toronto Star)に対し、「面白くスリリングで、核心を突いた映画であり、時宜にかなっている」と述べる一方、「ただしカナダは事件を眺めていただけではない。CIAは(人質救出作戦の)二次的なパートナーに過ぎなかった」とコメントした。

リジェック氏は全般的に『アルゴ』に満足しているものの、懸念は若干あると語る。作品のクライマックスについて、「空港からの脱出が事実と異なる点はそれほど気にしていない。あれは物語の山場になっている」とした上で、「観客の一部が作品全体を事実と誤解する可能性を認識しており、懸念している」と付け加えた。

■イランが対抗作品製作へ

一方、イランによる対抗作品の製作計画は、『アルゴ』のゴールデン・グローブ賞受賞から数日後に発表された。イランのメディアが、俳優で映画監督のアタオラ・サルマニアン(Ataollah Salmanian)氏の発言として伝えたところによると、「イラン革命の初め、革命防衛隊によって米大使館に身柄を引き渡された約20人の米国人人質」を描き、「『アルゴ』など事実をわい曲した映画に適切に対応する」作品になるとしている。

リジェック氏はイラン側の計画を一蹴(いっしゅう)する姿勢を示し、最初から事実を誤認している中でどのような作品を作るのか全く分からないとコメント。サルマニアン氏が言及した約20人の米国人人質の解放について、イラン革命の主導者ルホラ・ホメイニ(Ruhollah Khomeini)師が女性やアフリカ系の米国人13人の解放を承認し、イスラム教の慈悲を示したのが事実だと指摘し、「(サルマニアン氏の)発言は意味不明だ」と語った。(c)AFP/Michael Thurston